Am 14.08.2025 wurde das „Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz sowie für Planverfahren nach dem Baugesetzbuch und dem Raumordnungsgesetz, zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes und zur Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes“ im Bundesgesetzblatt verkündet. Die Regelungen des Umsetzungsgesetzes traten am Tag nach der Verkündung, sprich am 15.08.2025, in Kraft. Das Umsetzungsgesetz setzt die Vorgaben der sog. RED III (Renewable-Energy-Directive) um und dient damit der Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien.

![[Translate to English:]](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_KuP_Kompetenzteam_ErneuerbareEnergien_web_91d389c5d9.jpg)

Der neue § 6b WindBG – Genehmigungsrechtliche Erleichterungen in Beschleunigungsgebieten

02. September 2025

1. Keine UVP, Artenschutz- und FFH-Verträglichkeitsprüfung und keine Prüfung der wasserrechtlichen Bewirtschaftungsziele

Auf genehmigungsrechtlicher Ebene führt das Umsetzungsgesetz mit einem neuen § 6b WindBG eine zentrale Neuerung ein. § 6b WindBG normiert Genehmigungserleichterungen in Beschleunigungsgebieten für die Windenergie. Der Gesetzgeber knüpft damit an das Erfolgsmodell des § 6 WindBG an. Nach § 6b Abs. 1 WindBG sind im jeweiligen Zulassungsverfahren die Erleichterungen der Absätze 2 bis 7 anzuwenden, wenn in einem Beschleunigungsgebiet für die Windenergie an Land die Errichtung und der Betrieb oder die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs u.a. einer Windenergieanlage beantragt wird. Liegt der geplante Anlagenstandort in einem Beschleunigungsgebiet, entfällt nach § 6b Abs. 2 WindBG die

- Umweltverträglichkeitsprüfung,

- FFH-Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG,

- artenschutzrechtliche Prüfung gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG,

- Prüfung der Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist jedoch durchzuführen, wenn das Vorhaben voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Staates hat oder ein anderer Staat, der von dem Vorhaben voraussichtlich erheblich betroffen ist, eine Beteiligung wünscht.

Ein Windenergiegebiet als planungsrechtliche Grundlage reicht somit für die Anwendung des § 6b WindBG nicht aus. Bereits zum 19.05.2024 ausgewiesene Windenergiegebiete gelten allerdings kraft Gesetzes als Beschleunigungsgebiete, wenn im Rahmen der Aufstellung eine Umweltprüfung durchgeführt wurde und soweit das Windenergiegebiet nicht in einem Natura 2000-Gebiet, einem Naturschutzgebiet, einem Nationalpark oder in der Kern- oder Pflegezone eines Biosphärenreservates liegt (§ 6a WindBG).

2. Überprüfung der Umweltauswirkungen

Anstelle der entfallenen Prüfungen führt die Genehmigungsbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nunmehr eine Überprüfung der Umweltauswirkungen, sog. Überprüfung, durch. Die Überprüfung stellt im Wesentlichen eine modifizierte Prüfung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote, des Habitatschutzes und der Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG dar. Dabei orientiert sich die Überprüfung weitestgehend am Gerüst der modifizierten Artenschutzprüfung nach § 6 WindBG.

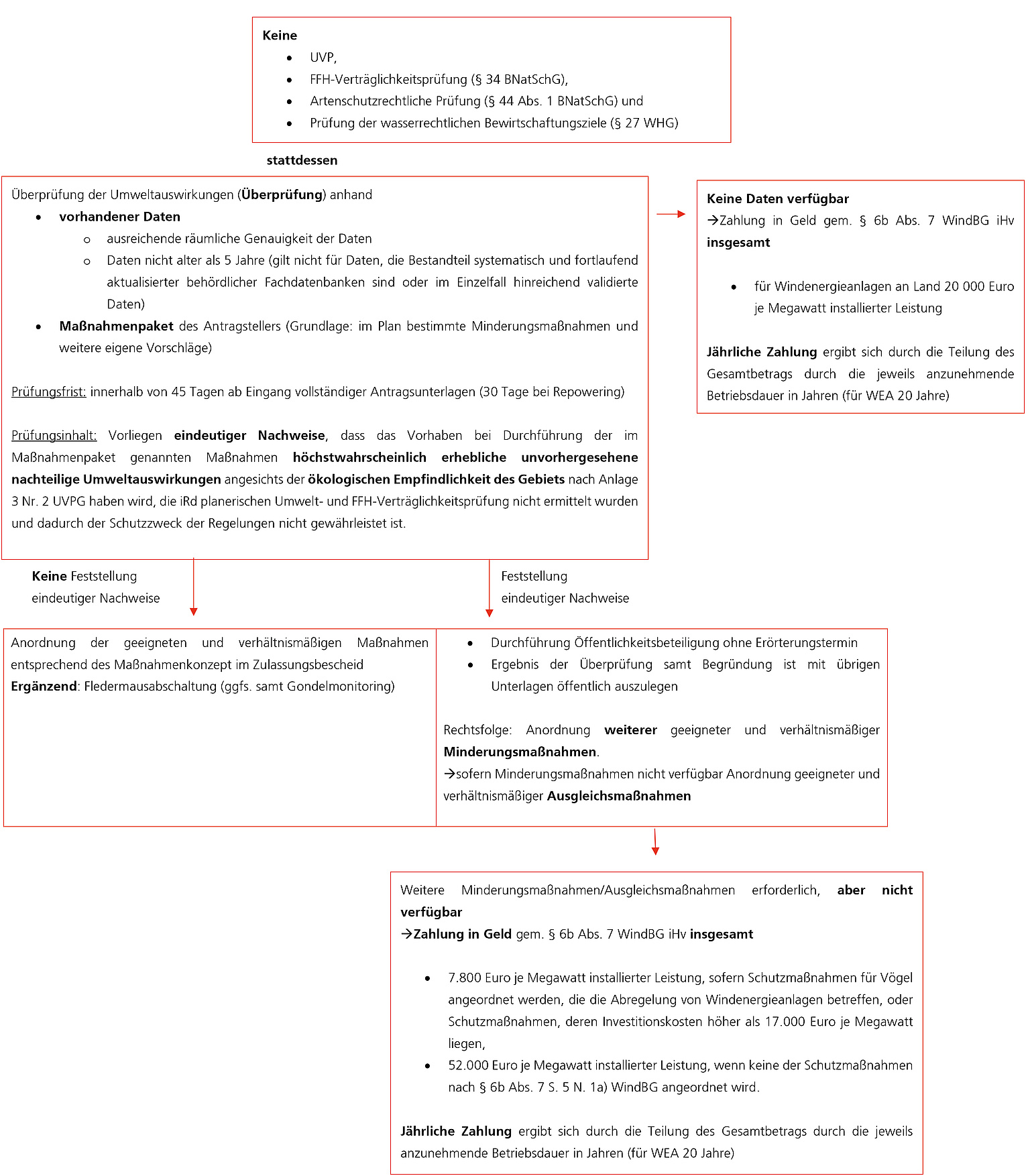

Vereinfacht stellt sich die Überprüfung wie folgt:

Verfahrenserleichterungen nach § 6b WindBG in Beschleunigungsgebieten

2.1 Datengrundlage der Überprüfung

Eine Kartierung durch den Antragsteller ist auch nach § 6b WindBG nicht erforderlich. Die Überprüfung erfolgt auf Grundlage vorhandener Daten. Die Auslegung des Begriffs der vorhandenen Daten gleicht im Wesentlichen dem Begriffsverständnis nach § 6 WindBG. § 6b Abs. 3 S. 2 WindBG regelt, dass nur Daten berücksichtigt werden, die eine ausreichende räumliche Genauigkeit zur Anordnung von Maßnahmen aufweisen und zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Genehmigungsantrag in der Regel nicht älter als fünf Jahre sind. Die Regelung lässt als Abweichung von dieser Regel – entsprechend der einschlägigen Rechtsprechung – die Möglichkeit der Verwendung älterer Daten zu, sofern diese im Einzelfall hinreichend validiert wurden. Als Beispiel benennt die Gesetzesbegründung ausdrücklich eine Validierung durch Biotoptypen bei Daten zu standorttreuen, kollisionsgefährdeten Brutvogelarten.

Vgl. BT-Drs. 21/568, S. 40

Die zeitliche Beschränkung gilt zudem nicht für Daten, die Bestandteil systematisch und fortlaufend aktualisierter behördlicher Fachdatenbanken sind. Darunter soll beispielsweise die Einstufung von Gebieten als Schwerpunktvorkommen fallen.

Vgl. BT-Drs. 21/568, S. 40

Liegen keine Daten oder keine ausreichend genauen oder aktuellen Daten vor, können nur Maßnahmen zur Minderung angeordnet werden, die ohne vorhandene Daten standardmäßig angeordnet werden können, wie z.B. die Baufeldfreimachung außerhalb der Fortpflanzungsperiode von Vögeln und Fledermäusen bei Gehölzfällungen oder Fledermausabschaltungen mit Gondelmonitoring. In diesem Fall ist gem. § 6b Abs. 7 WindBG ohne Zwischenschritte eine Zahlung in Geld in Höhe von 20.000 Euro/MW festzulegen (s. Ziff. 2.5.2).

2.2 Maßnahmenkonzept

Sind entsprechende Daten auf Seiten der Behörde vorhanden, sind diese dem Antragsteller mitzuteilen. Auf dieser Grundlage sowie unter Inanspruchnahme öffentlich zugänglicher Daten hat der Vorhabenträger im Genehmigungsverfahren ein Maßnahmenkonzept vorzulegen, welches – unter Berücksichtigung der im jeweiligen Plan ggfs. bestimmten Regel – geeignete und wirksame Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen vorschlägt. Das Maßnahmenkonzept berücksichtigt auch die den vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen zugrundeliegenden Erwägungen zur Zumutbarkeit.

2.3 Prüfungsumfang

Die Genehmigungsbehörde prüft anschließend auf Grundlage der vorhandenen Daten sowie des Maßnahmenkonzepts, ob eindeutige Nachweise vorliegend, dass das Vorhaben bei Durchführung der im Maßnahmenkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen angesichts der ökologischen Empfindlichkeit des Gebiets nach Anlage 3 Nr. 2 UVPG haben wird, die bei der Umweltprüfung oder einer ggfs. erforderlichen FFH-Verträglichkeitsprüfung auf Planungsebene nicht ermittelt wurden und dadurch die Einhaltung der habitats- oder artenschutzrechtlichen Vorschriften oder des § 27 WHG nicht gewährleistet ist. Der Prüfungsumfang der Überprüfung wird folglich mit einer Aneinanderreihung unbestimmter Rechtsbegriffe umschrieben. Insbesondere die Frage nach der Erheblichkeit ist in diesem Zusammenhang nicht geklärt. Eine weitere Präzisierung erfolgt auch nicht im Rahmen der Gesetzesbegründung.

2.4 Prüfungsfrist

Die Überprüfung ist gem. § 6b Abs. 4 WindBG innerhalb von 45 Tagen ab Eingang der vollständigen Unterlagen abzuschließen. Im Rahmen der Genehmigung eines Repowering-Vorhabens reduziert sich die Frist auf 30 Tage. In diesem Zusammenhang führt die Regelung eine eigenständige Vollständigkeitsdefinition ein. Für den Beginn der genannten Frist sind die Unterlagen als vollständig anzusehen, wenn sich diese zu allen relevanten Aspekten der Überprüfung verhalten. Der Vollständigkeitsbegriff nach § 6b Abs. 4 WindBG bezieht sich im Vergleich zur Vollständigkeit der Antragsunterlagen nach § 7 Abs. 2 der 9. BImSchV folglich nur auf einen Teil der notwendigen Antragsunterlagen. Aufgrund des unterschiedlichen Begriffsverständnisses kann es in der Praxis durchaus sein, dass die Frist zur Überprüfung nach § 6b Abs. 4 WindBG abweichend von der Genehmigungsfrist nach § 10 Abs 6a S. 1 BImSchG zu laufen beginnt. An den Ablauf der Überprüfungsfrist sind allerdings – wie auch im Falle der Genehmigungsfrist – keine unmittelbaren gesetzlichen Folgen geknüpft. Die europarechtliche angelegte Genehmigungsfiktion unter Umweltgesichtspunkten nach Ablauf der Überprüfungsfrist hat keinen Einzug ins deutsche Gesetz gefunden.

2.5 Prüfungsergebnis und Folgen

2.5.1 Minderungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen

Stellt die Genehmigungsbehörde im Rahmen der Überprüfung keine eindeutigen Nachweise fest, dass das Vorhaben höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen nach § 6b Abs. 3 WindBG haben wird, ordnet die Genehmigungsbehörde im Genehmigungsbescheid geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen entsprechend dem vorgelegten Maßnahmenkonzept an. Hierzu gehören nach § 6b Abs. 5 S. 2 WindBG auch stets Abschaltauflagen zum Schutz von Fledermäusen (sofern vom Antragsteller beantragt, in Kombination mit einem zweijährigen Gondelmonitoring).

Stellt die Genehmigungsbehörde hingegen eindeutige Nachweise fest, dass das Vorhaben höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen nach § 6b Abs. 3 WindBG haben wird, ist gem. § 6b Abs. 6 S. 1 WindBG eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach den Vorschriften des förmlichen Verfahrens durchzuführen. Ein Erörterungstermin entfällt allerdings. Die Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung ist nach Ansicht des Gesetzgebers notwendig, um Vorgaben der sog. Aarhus-Konvention umzusetzen.

Anschließend an die Öffentlichkeitsbeteiligung prüft die Genehmigungsbehörde die Anordnung weiterer oder anderer geeigneter und verhältnismäßiger Minderungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der verbliebenen Auswirkungen. Im Genehmigungsbescheid sind entsprechend weitere geeignete und verhältnismäßige Minderungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen anzuordnen.

Sind Daten verfügbar, um über Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, und können alle Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen als verhältnismäßig eingestuft werden, so ist darüber hinaus keine Ersatzzahlung erforderlich.

Vgl. BT-Drs. 21/568, S. 40

2.5.2 Ersatzzahlung

Soweit geeignete und verhältnismäßige Minderungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, aber nicht verfügbar sind, hat der Betreiber – wie schon im Rahmen von § 6 WindBG – eine Zahlung in Geld zu leisten. Die Zahlung ist von der Zulassungsbehörde zusammen mit der Zulassung für die Dauer des Betriebes der jeweiligen Anlage als jährlich an den Bund zu leistender Betrag festzusetzen. Zur Festlegung des jährlich zu leistenden Betrages sind die in § 6b Abs. 7 WindBG bezeichneten Beträge durch die Zahl zu teilen, die der jeweils anzunehmenden Betriebsdauer der Anlage in Jahren entspricht. Bei Windenergieanlangen an Land ist von einer Betriebsdauer von 20 Jahren auszugehen, bei Energiespeicheranlagen von einer Betriebsdauer von 10 Jahren. Die Höhe des Ersatzgeldes differenziert der Gesetzgeber wie folgt:

1. für Windenergie an Land

- 7.800 Euro je Megawatt installierter Leistung, sofern Schutzmaßnahmen für Vögel angeordnet werden, die die Abregelung von Windenergieanlagen betreffen, oder Schutzmaßnahmen, deren Investitionskosten höher als 17.000 Euro je Megawatt liegen

- 52.000 Euro je Megawatt installierter Leistung, wenn keine der Schutzmaßnahmen nach Buchstabe a angeordnet wird

2. für Energiespeicheranlagen 160 Euro je Quadratmeter der durch den Energiespeicher versiegelten Fläche.

Sofern keine Daten vorhanden sind, auf deren Grundlage Maßnahmen angeordnet werden können, beträgt die Höhe der Zahlung:

3. für Windenergieanlagen an Land 20 000 Euro je Megawatt installierter Leistung,

4. für Energiespeicheranlagen 60 Euro je Quadratmeter der durch den Energiespeicher versiegelten Fläche.

Eine Zahlungspflicht im Falle fehlender Daten ist europarechtlich nicht vorgegeben. Der deutsche Gesetzgeber nimmt damit eine richtlinienüberschießende Umsetzung vor. Die auf fehlender Datengrundlage basierende Zahlungspflicht schafft – wie bereits im Anwendungsbereich des § 6 WindBG – weiterhin einen Anreiz für den Vorhabenträger freiwillig eine Kartierung durchzuführen, mit dem Ziel der Zahlungspflicht entgehen zu können. Die Regelung widerspricht mithin dem Vereinfachungs- und Beschleunigungszweck der RED III-Richtlinie.

Im Fall einer 6 MW-Windenergieanlage bedeutet die Zahlung konkret folgendes:

- Zahlung neben Vogelabschaltungen/Investitionskosten > 17.000 € pro MW:

7.800 x 6 / 20 = 2.340 Euro als jährlich zu leistender Betrag - Zahlung ohne Vogelabschaltungen/Investitionskosten > 17.000 € pro MW:

52.000 x 6 / 20 = 15.600 Euro als jährlich zu leistender Betrag - Zahlung ohne vorhandene Daten:

20.000 x 6 / 20 = 6.000 Euro als jährlich zu leistender Betrag

Im Vergleich dazu stell(t)en sich die aus § 6 WindBG ergebenden Beträge wie folgt dar:

- Zahlung neben Vogelabschaltungen/Investitionskosten > 17.000 € pro MW:

450 x 6 = 2.700 Euro als jährlich zu leistender Betrag - Zahlung ohne Vogelabschaltungen/Investitionskosten > 17.000 € pro MW:

3.000 x 6 = 18.000 Euro als jährlich zu leistender Betrag - Zahlung ohne vorhandene Daten:

3.000 x 6 = 18.000 Euro als jährlich zu leistender Betrag

Wie sich hieran zeigt, liegt ein wesentlicher Unterschied in der Behandlung der Situation, in der keine geeigneten Daten vorliegen. In derartigen Situationen wird es künftig deutlich günstiger als bisher.

3. Fazit

Der Gesetzgeber kommt mit § 6b WindBG seiner Pflicht zur Erleichterung der Genehmigungsvoraussetzungen für Anlagen innerhalb von Beschleunigungsgebieten nach und verstetigt den lediglich temporären Rechtsrahmen des § 6 WindBG. Gerade der Entfall der UVP, Artenschutz- und FFH-Verträglichkeitsprüfung bergen ein erhebliches Beschleunigungspotential. Im Vergleich zu § 6 WindBG sind Erleichterungen hinzugekommen (FFH-Prüfung und Wasserrecht). Demgegenüber steht allerdings die Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Prüfungsumfangs der anstatt dessen durchzuführenden Überprüfung und damit verbundenem Verzögerungspotential. Hierzu wäre eine Präzisierung wünschenswert. Die Regelung lässt zudem die europarechtlich zugestandenen Beschleunigungspotentiale nicht gänzlich aus.